今、求められる 組織のリスク対策教育

1.国内で相次ぐコンプライアンス問題

国内自動車メーカーによる無資格検査問題や、大手素材メーカーでの品質データ改ざん問題など、 2017年は、日本を代表する大手企業によるコンプライアンス問題が相次いで起きた年でした。こうした問題がひとたび発覚すると、 それに関わる事業活動を一時的に停止することになるため、その損害は膨大なものとなります。また、企業としての信頼を失った結果、取引にも悪影響を及ぼし、 業績の悪化にもつながりかねません。上場企業であれば、当然、株価の下落を招くことになります。時として、当事者たちはさほど強い罪悪感を持たずに引き起こしてしまうことも多いコンプライアンス違反ですが、 それがもたらす損害の規模は、想像以上に膨らむリスクがあります。

2.海外で火が付いたハラスメント問題

一方、米国では、シリコンバレーとハリウッドで起きたセクハラ問題が注目を集めました。シェアリングサービスで飛ぶ鳥落とす勢いのIT企業や、数々のアカデミー賞受賞作品を送り出してきた大物プロデューサーなど、誰もが知る企業・著名人のスキャンダルということで、その衝撃は全米を大きく揺るがしました。高いクリエイティビティが求められ、かつ実力主義の世界という共通点を持つこれらの業界では、高い成果を上げている人に力が集中しやすく、その「力のある人」に対しては、問題提起をしづらい雰囲気が生まれがちです。それが行き過ぎると、セクハラなどの問題の温床にもなり得ます。また、展開のスピードが早いこれらの業界においては、組織体制の確立も後手に回りがちであり、こうした問題は、我が国のITベンチャー業界においても同様に存するものと考えられます。これらを他山の石として、今一度あらためて自組織のガバナンスと従業員教育を見直すことが必要と思われます。

3.リスク対策系研修の受講者数は3年で約3倍に

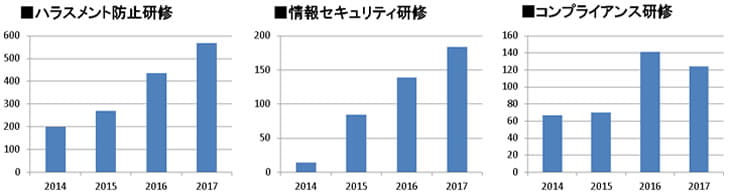

2017年に限らず、ここ数年、コンプライアンス順守やハラスメント防止などのリスクマネジメント系研修に対する、当社へのお問い合わせは年々増えており、また、公開講座の該当研修への受講者数も下記のとおり大きく伸びております。

(※2017年は暫定値)

この分野の研修の中では、ハラスメント防止研修が最も受講者数が多く、毎年増え続けています。また、伸び率が最も高いのは情報セキュリティ研修で、急速に関心が高まっていることがうかがわれます。

近年報じられた不祥事の中には、個人情報の流出などのセキュリティの不十分さに起因する問題だけでなく、SNSなどを通じた風評の拡散といったリスクも増えてきており、あらためて自組織のセキュリティ対策について見直しの必要性を強く認識した結果と思われます。

4.リスク教育を昇格時の必須教育として位置付ける

コンプライアンスの遵守や、ハラスメントの防止といったテーマは、当事者自身が「学びたい」という意識を持ちにくいテーマですが、ひとたび問題が起こると、組織の存続を揺るがしかねない重要事項でもあります。

組織の運営体制に対する意識が高まる管理職への昇格時に、管理監督者としての心得として、リスク教育を集合研修で実施することをお勧めします。

また、様々な企業の方と一緒に学ぶ公開講座でリスク関連研修を受講することで、自社のリスク対策のあり方を客観的に見直す機会にもできます。

自社向けにカスタマイズ可能な講師派遣型研修から、都合のいい時に一人でも受講できる公開講座まで、インソースでは豊富なリスク関連プログラムを提供しております。

【講師派遣型研修】

▶リスクマネジメント研修ラインナップ

【公開講座】

▶階層別マネジメント研修

【リスク管理全般】

▶リスクマネジメント研修~未然に防ぐ方法を学ぶ

【コンプライアンス研修】

▶(半日研修)(管理職向け)コンプライアンス研修~組織における不祥事防止

▶(半日研修)コンプライアンス研修~個人情報保護、情報セキュリティ、SNSのリスクを知る編

▶(半日研修)(新入社員・新社会人向け)コンプライアンス研修~個人情報保護、情報セキュリティ、SNSのリスクを知る編

【ハラスメント研修】

▶(半日研修)ハラスメント防止研修~セクハラ・パワハラを生まない職場づくり

▶事例で学ぶハラスメント防止研修~管理職としてパワハラのもたらす損害について考える

▶管理職向けハラスメント防止研修~上司力を発揮して、ハラスメントが起きない組織を作る

【複合提案】

▶コンプライアンス研修

5.リスク関連研修の効果を高めるカギはリアリティと継続

書籍や研修などを通じて、ひと通りの基本的な知識は持っているにもかかわらず、コンプライアンス違反やハラスメント問題がなかなか無くならないのはなぜでしょうか。その要因として、次の2つの原因が考えられます。

①知識で得た問題と自身の行いとが、同じ構造のものであるという認識がなかった

②自身の行為の延長線上に起き得る深刻な事態がイメージできなかった

このような認識不足を克服するためのカギがリアリティです。 研修では具体的な違反の事例や、不祥事発覚後個人・組織に迫られた対応事例をディスカッション材料として取り上げ、きれいごとや、本の斜め読みでは得られない、深い気付きを得ていただきます。

また、「喉元過ぎれば熱さを忘れる」に代表されるように、人は忘れる生き物ですので定期的な注意喚起が必要になります。幸い、新たに覚えるよりも、忘れかけていたものを思い出す方が容易いので、定期的な注意喚起をeラーニングやシステムを活用した確認テストなどを使って省力化し、人事担当者にとっても、現場にとっても負担を軽くすることも、継続的で効果的なリスク教育に有効です。

■関連読み物一覧

-

-

公開

リスクマネジメントが形骸化する理由とは?現場の判断力を養う実務設計

リスクマネジメントが形骸化する理由を整理し、現場の判断に繋げる実務的観点を解説。規程の整備で終わらず、自社事例を用いた判断訓練など、危機管理担当者が検討すべき具体策やAI活用の選択肢を提示します。

-

-

-

公開

リスク管理の3行動で現場トラブルを防ぎ、発生時に迷わず動けるプロジェクトマネージャーの実践術

プロジェクトマネージャーが押さえるべきリスク管理の3行動を、現場で起きた具体例とともに解説します。トラブルの予防から発生時の判断までを整理し、迷わず動ける体制を整えるための視点をまとめた内容です。実務にすぐ生かせるポイントを理解できます。

-

-

-

公開

なぜ辞める?当事者の声から紐解く基礎自治体職員の離職防止と組織づくりのポイント~評価・環境・やりがい改革

基礎自治体で若手・中堅職員の離職が増加しています。「なぜ退職するのか?」、退職者の実際の声を知り、適切な対策を講じることが重要です。職員の離職防止のポイントや職員が意欲を持って働き続けたくなる組織づくりの具体策をご紹介します。

-

-

-

公開

人権デューデリジェンスの推進担当に任命されたら~必須タスクを4つのプロセスで解説

人権デューデリジェンスの推進担当になったら、何から始めるべきか。方針策定・リスク評価・是正・情報開示の4つのプロセスに沿って、企業価値を高める実践的タスクを解説します。

-

-

-

公開

テレワーク、時短勤務、副業、スキマバイト~勤務形態の多様化に伴うリスクを予測し回避する

テレワークや時短勤務、副業、スキマバイトなど、勤務形態の多様化が進む中で生じる「見えないリスク」へ対処するマネジメントの要点を解説します。

-

-

-

公開

リスクマネジメントは反転学習が効果抜群!動画教材の強みを活かし、全社のリスク感度を高める

リスクマネジメント研修の難しさを払拭した新たな教育スタイルをご提案します。事前動画+研修の反転学習で、実践的なスキルが身につきます。

-

-

-

公開

「焦り」が不注意と怠慢を生む~タイムマネジメントの視点でコンプラリスクを低減

ミスや不祥事に繋がる「焦り」に焦点をあて、タイムマネジメントの観点からリスク管理を考えます。焦りを完全になくすことはできません。重要なのは、焦りに支配されない環境をつくることです。

-

-

-

公開

不正防止研修で学ぶ「自分は関係ない」という思い込み~真面目な人ほど危ない4つの思考をドラマで体感

不正防止の第一歩は「自分事」として向き合うことです。本記事では、正常化の偏見や集団圧力といった思考パターン、営業や現場で起こりやすいリスクを整理し、知識を理解するだけでなく自分事として不正に取り組むためのポイントを解説します。さらに、管理職が果たすべき役割や不正を未然に防ぐ具体策も紹介します。

-

-

-

公開

便利さの裏に潜む危険~デジタル時代に広がるサイバー攻撃の入り口

最近増加しているランサムウェア被害など、サイバー攻撃の侵入経路や被害例を解説します。DX推進とセキュリティリスクを高める構造について考えます。

-

■関連シリーズ一覧

![]() 下記情報を無料でGET!!

下記情報を無料でGET!!

無料セミナー、新作研修、他社事例、公開講座割引、資料プレゼント、研修運営のコツ

※配信予定は、予告なく配信月や研修テーマを変更する場合がございます。ご了承ください。

配信をご希望の方は、個人情報保護の取り扱いをご覧ください。

無料セミナー、新作研修、他社事例、公開講座割引、資料プレゼント、研修運営のコツ

登録は左記QRコードから!

※配信予定は、予告なく配信月や研修テーマを変更する場合がございます。ご了承ください。

配信をご希望の方は、個人情報保護の取り扱いをご覧ください。