ビジネス文書テキストの3つの特徴

1.ビジネス文書の型・ルールを習得できる

すべての文書作成の根底にあるのは、要約力です。長い文章を短くまとめる演習で、相手に伝えたいことを簡潔に表す力を、このテキストで身につけられます。

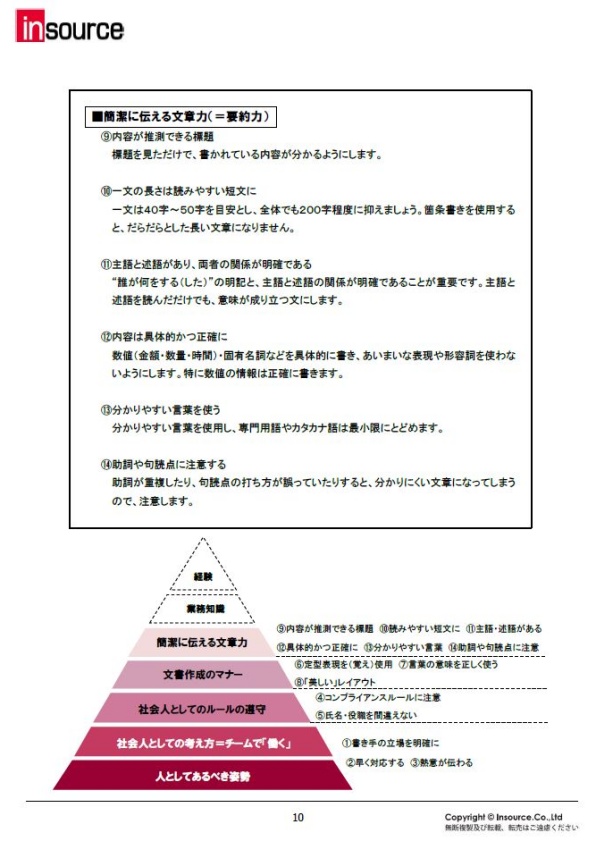

「内容が推測できる標題づけ」や「1文を40~50字程度におさめる」、「主語と述語を明確にする(一貫させる)」、「内容は具体的かつ正確に」などの決まりごとを守れば、誰でも上手にビジネス文書を作成することができます。ビジネス文書の種類が変わっても、それらのポイントをおさえておくことで、読み手にとって理解しやすい文章を効率的かつ効果的に作成できます。

2.現場で文書を作成する際に、すぐ生かせる

社会人に欠かせない「書く」スキルを1日で身につけられる内容となっているため、ビジネス文書研修を組織内で企画・実施したいとお考えの組織の皆さまには、最適なテキストです。弊社の公開講座ビジネス文書研修でお伝えしているノウハウを、惜しみなく詰め込んでいます。

ビジネス文書では、「文書作成の基本」に則しているかどうかが、最も大切なポイントです。「定型レイアウトや定型文を活用する」や「相手の組織名や氏名、役職を間違えない」などは、ポイントを覚えればすぐ実践できます。しかし、他方で「読み手の立場を意識する」、「全体を200字で要約する」などは、ある程度の訓練が必要です。

架空のプレスリリースを読んで要約文を作成するワークや、お客さまにアポイントの変更を依頼するメール、上司への展示会見学の報告書作成など、多様で実践的な演習を通してスキルを高めます。

一人ひとりに個別のフィードバックを行う「文書添削サービス」もございます。

詳しくは、こちらをご覧ください。

3.文書作成に必要な知識が身につく

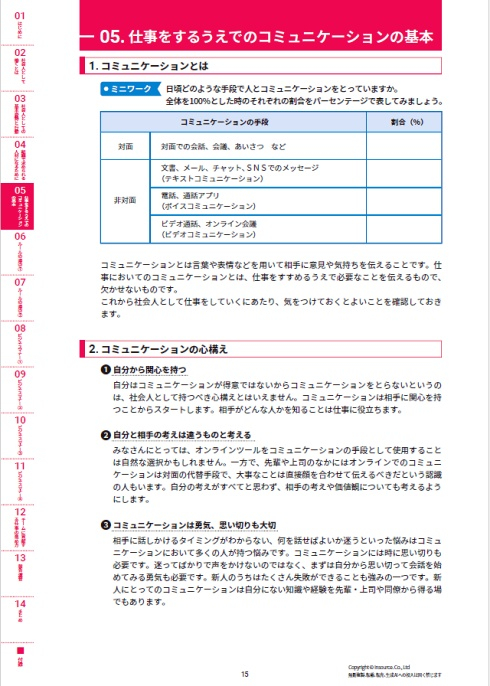

オンラインツールの発達により、メールやチャットなどを通じた、文字でのコミュニケーションの機会はますます増える傾向にあります。また、生成AIの活用など新しい技術を活用する機会も増えています。一方で、書類を郵送等で送るなど、使用機会が減少したことでわかりにくくなったものもあります。知識として知っている新人が少なくなったことから、宛名の書き方など書類の発送の仕方についても記載しています。

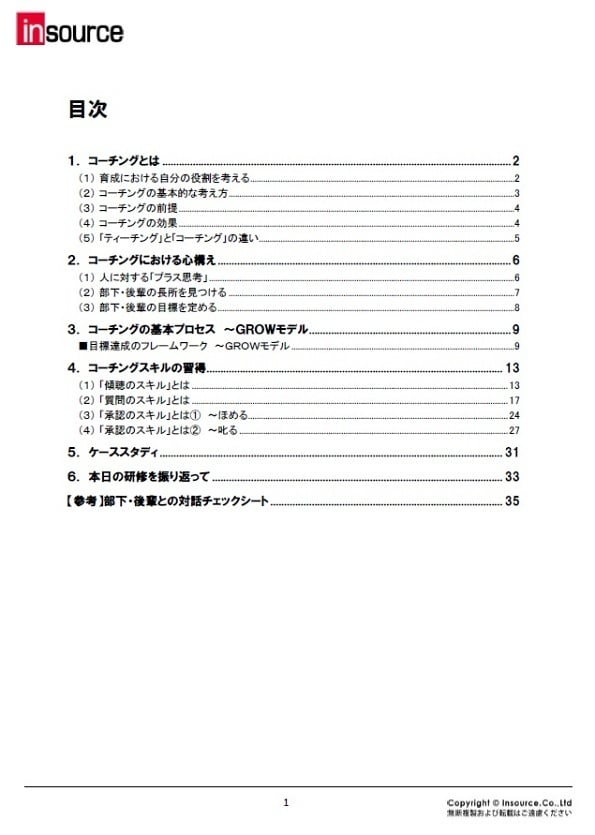

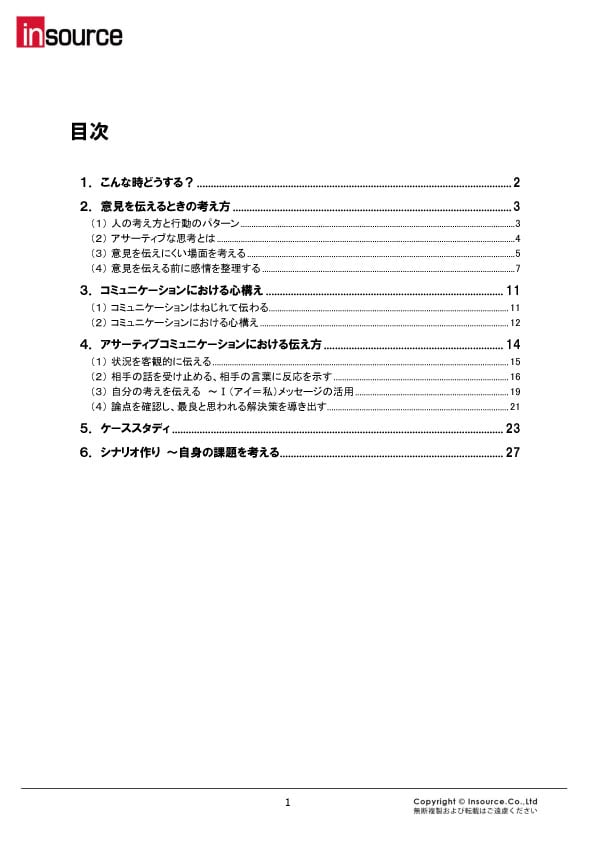

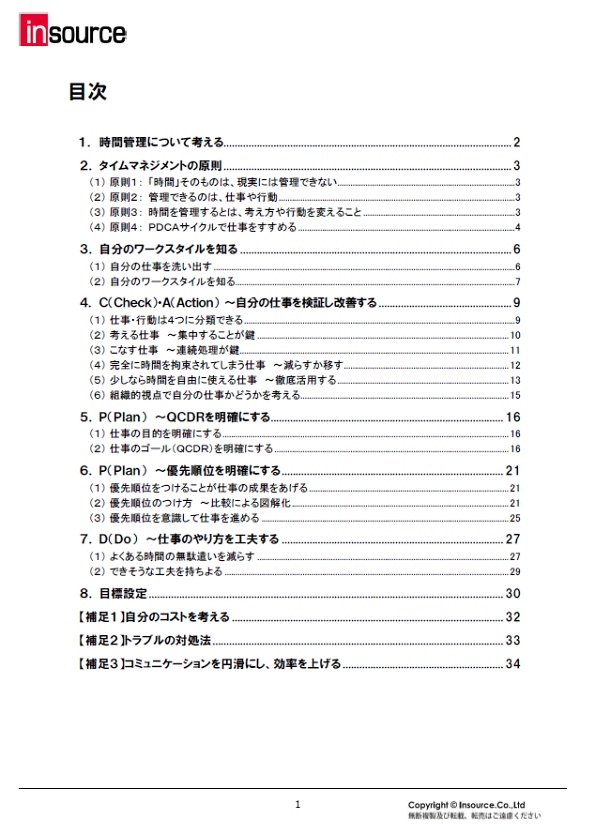

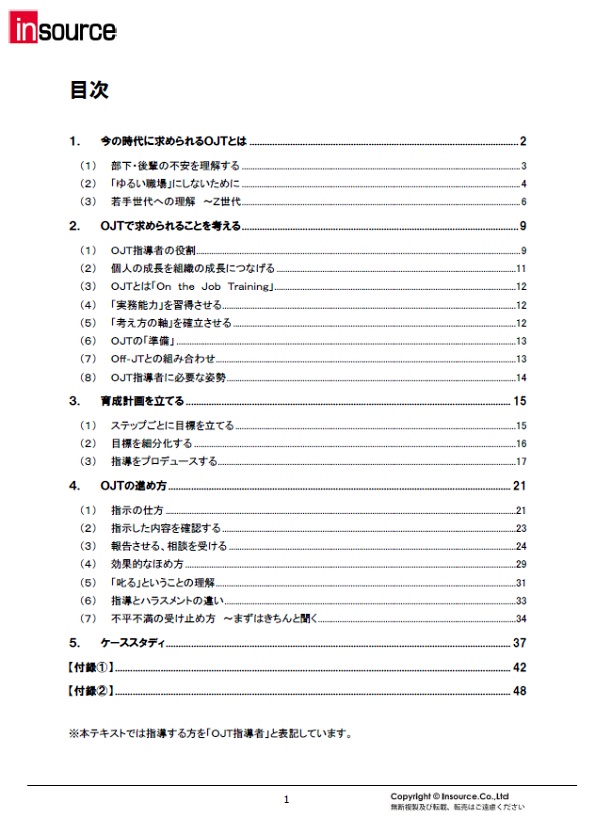

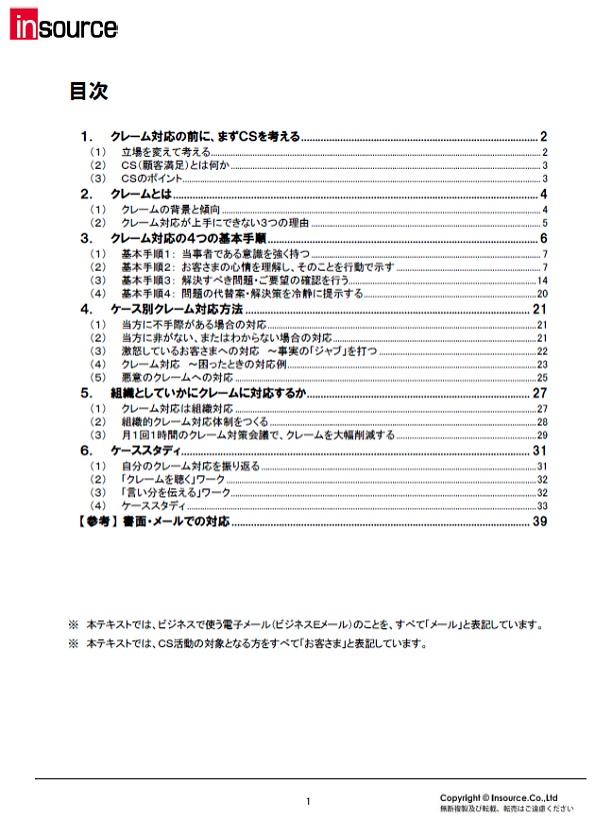

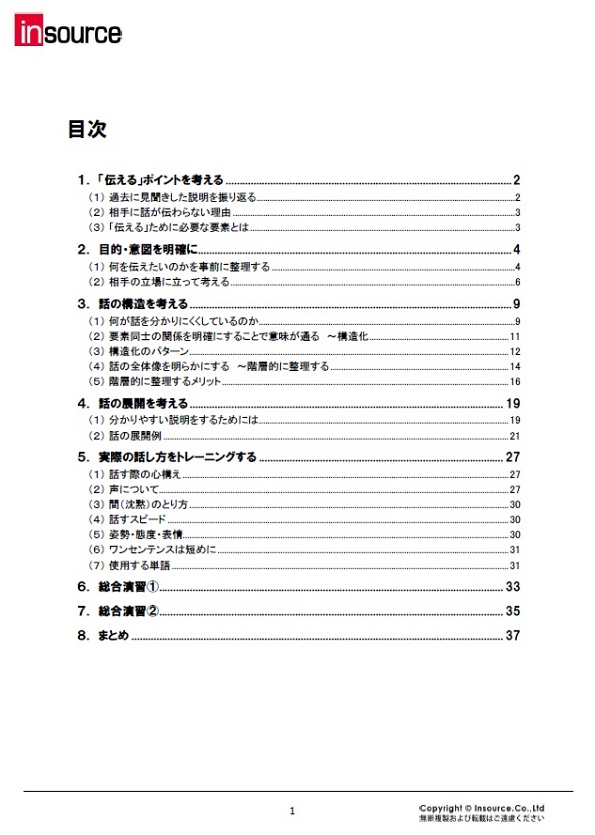

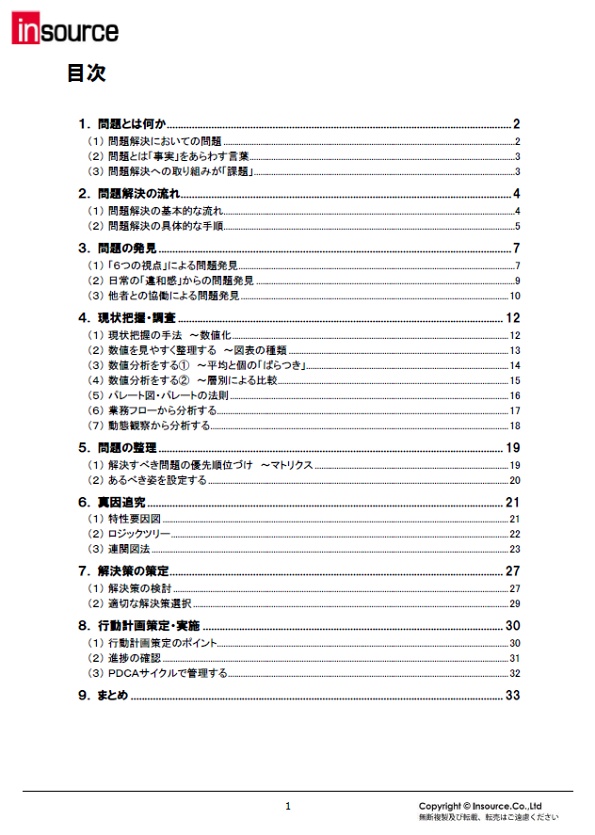

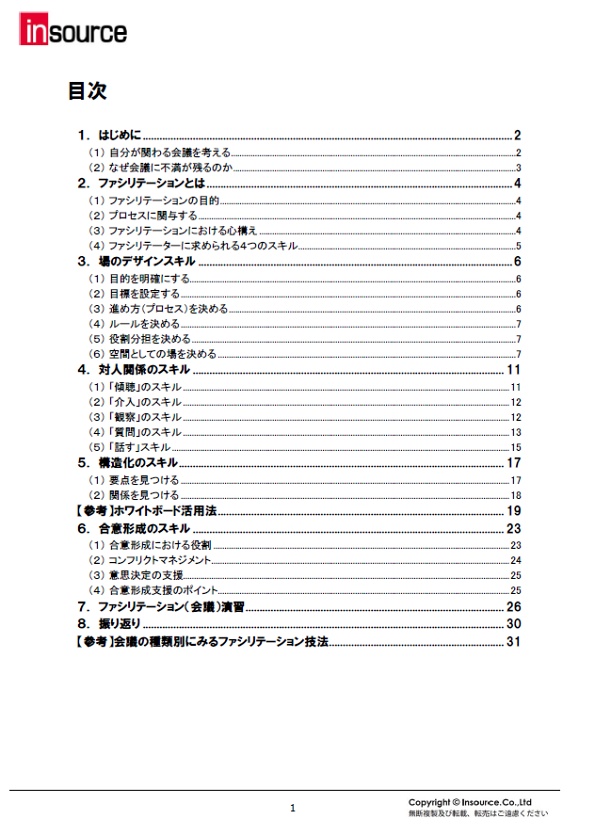

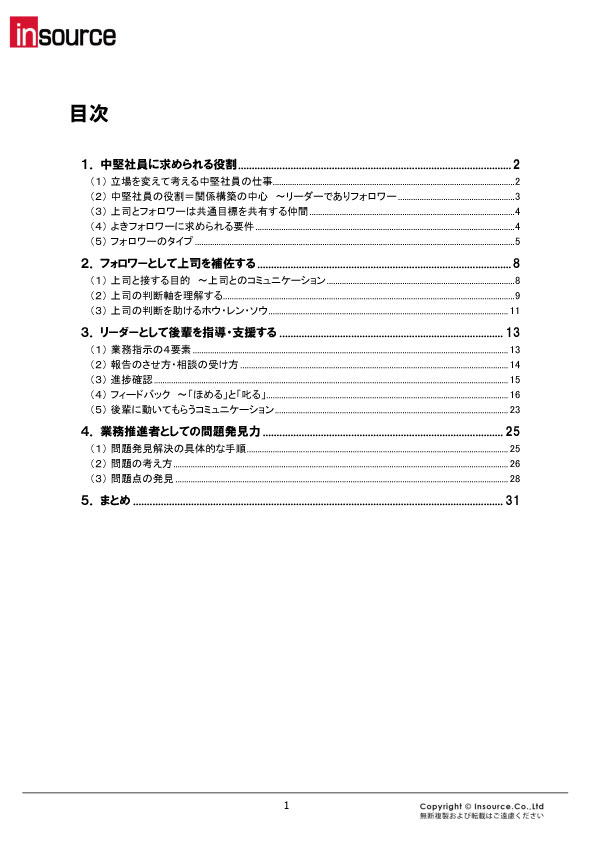

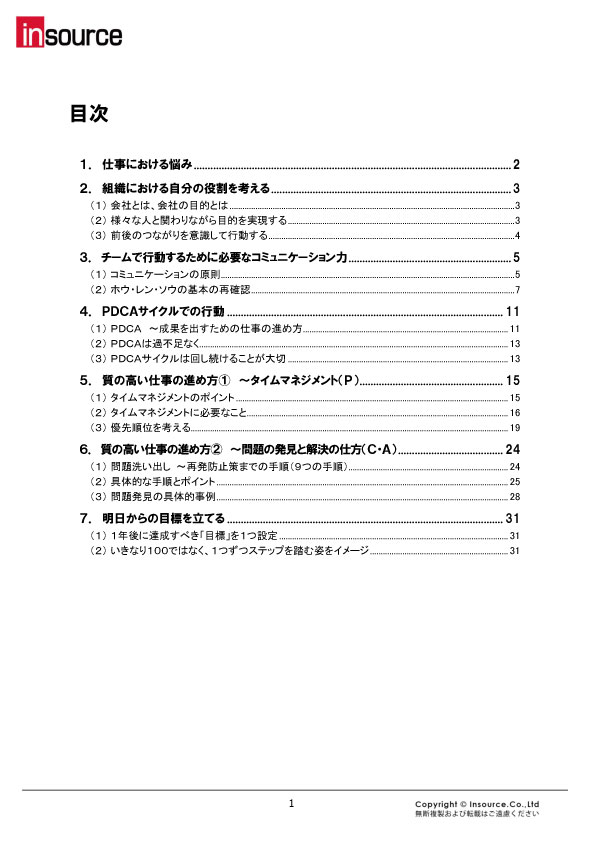

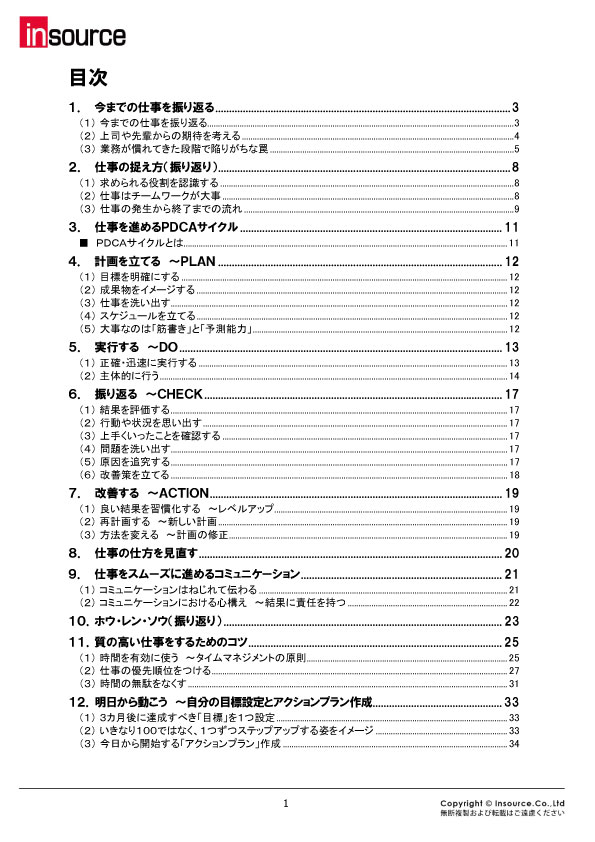

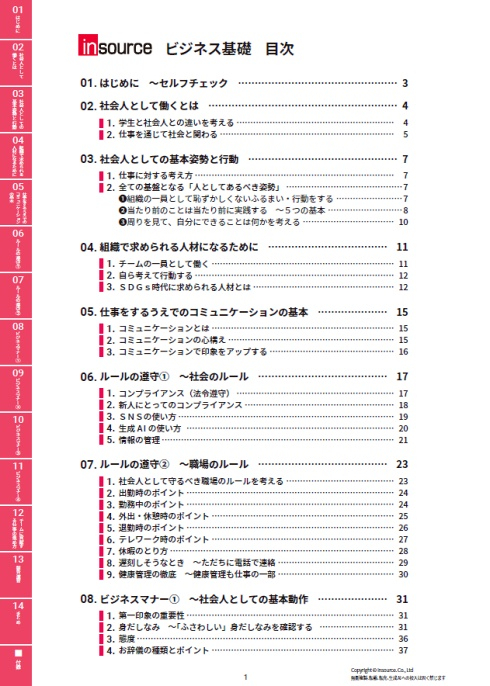

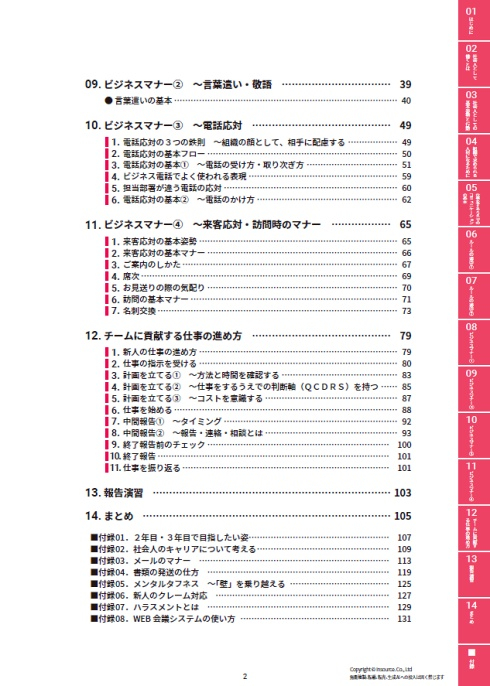

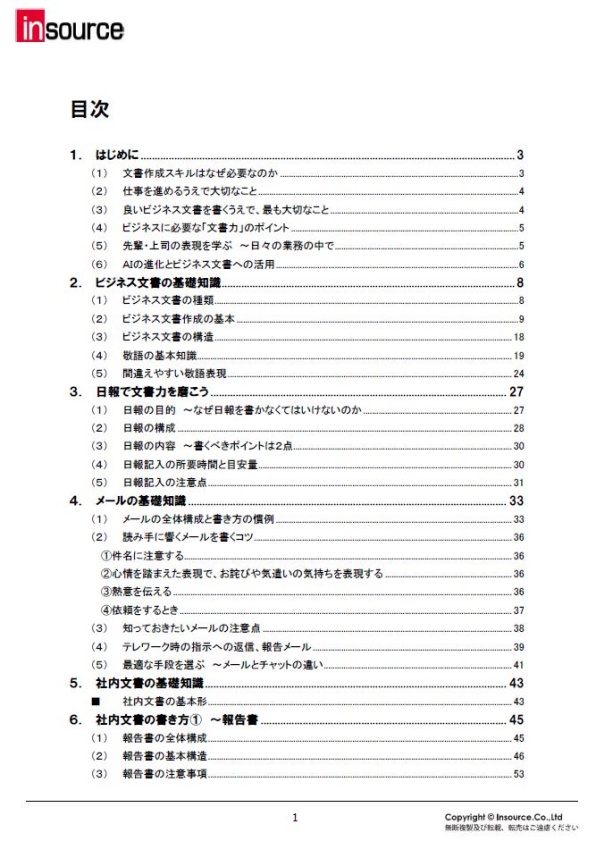

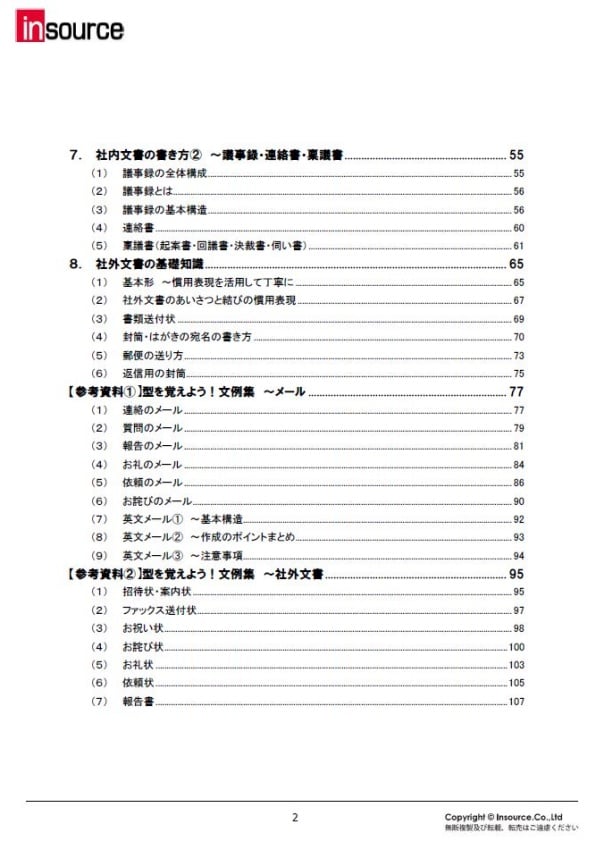

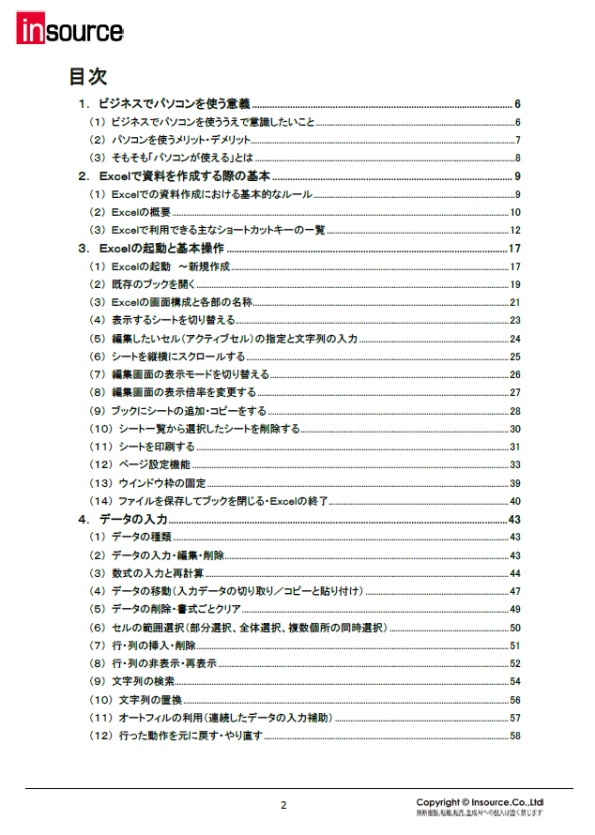

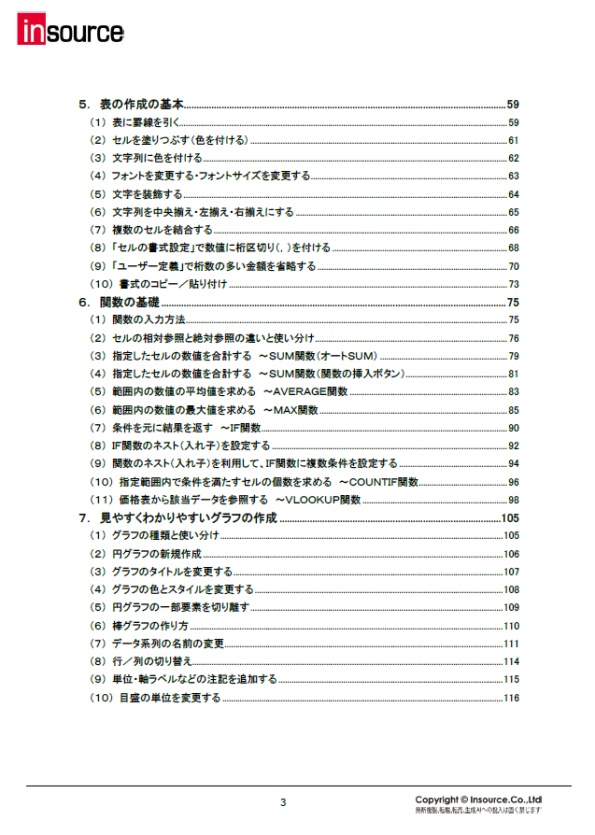

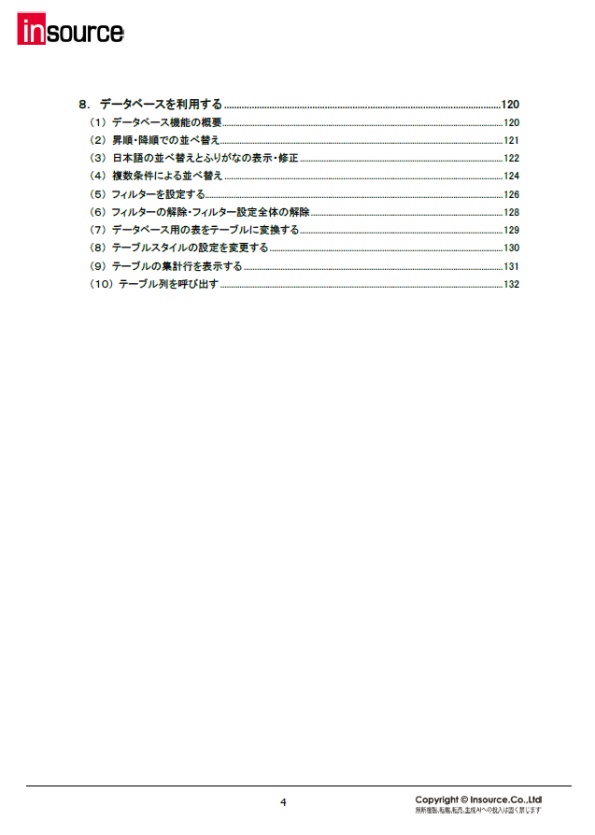

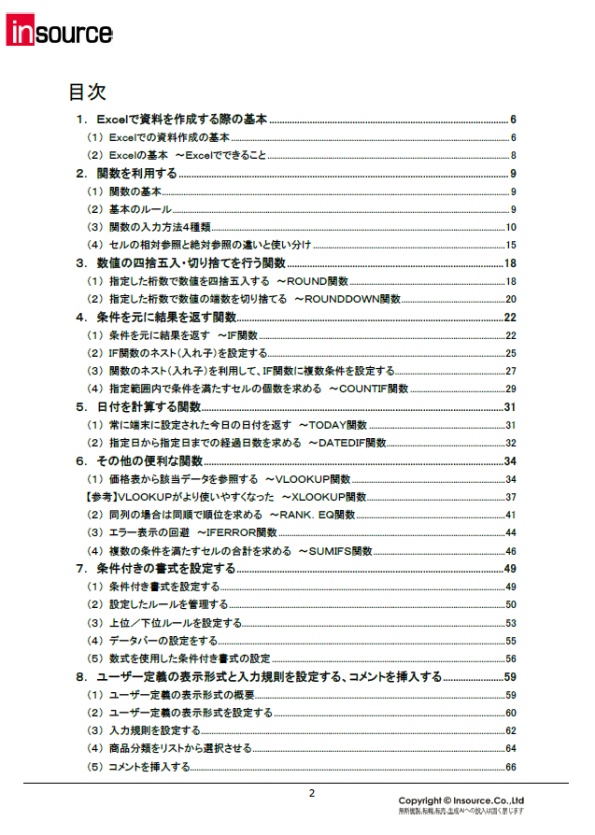

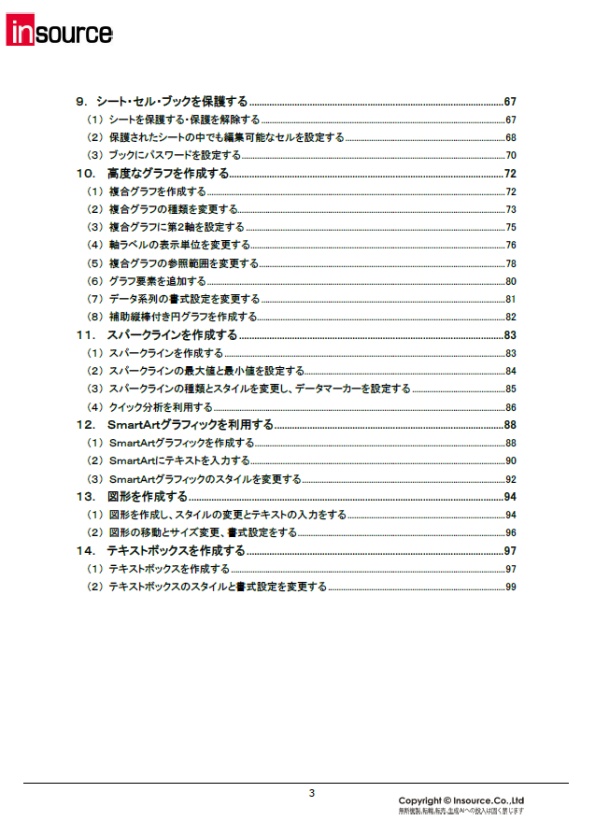

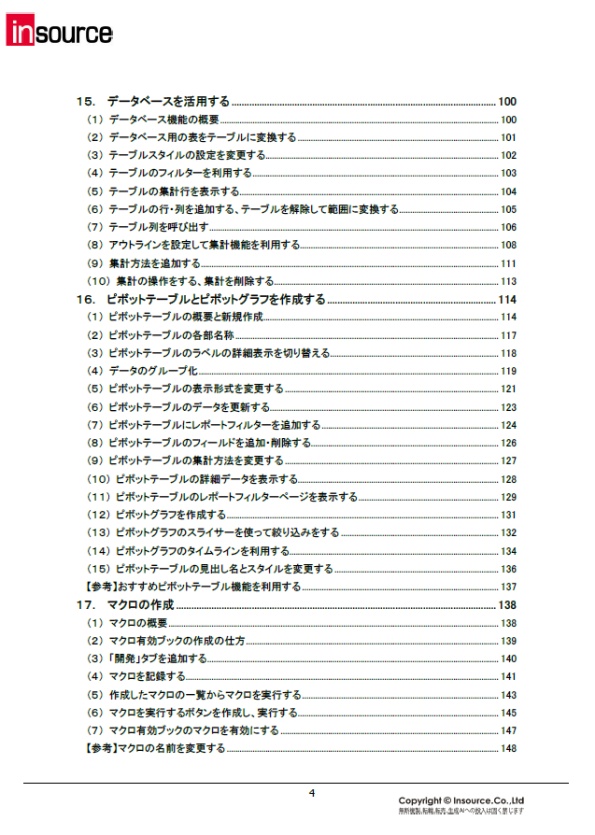

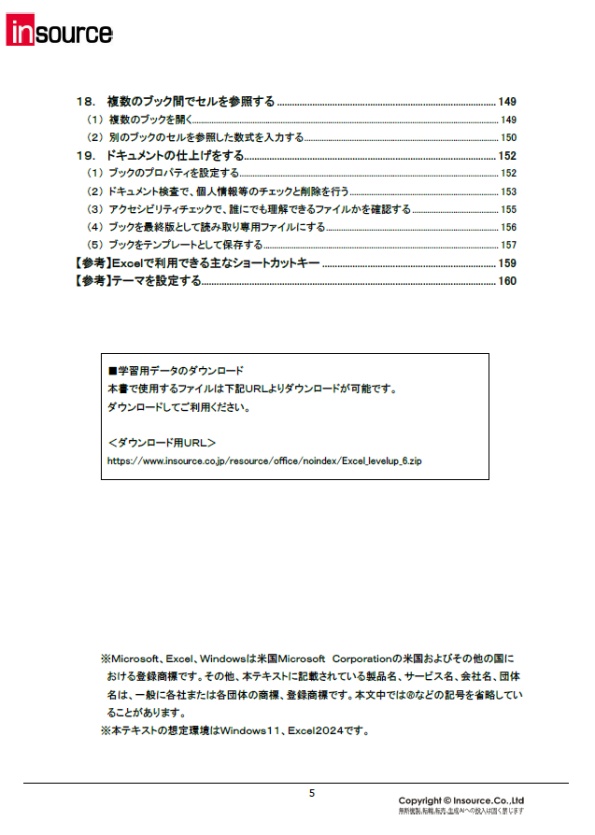

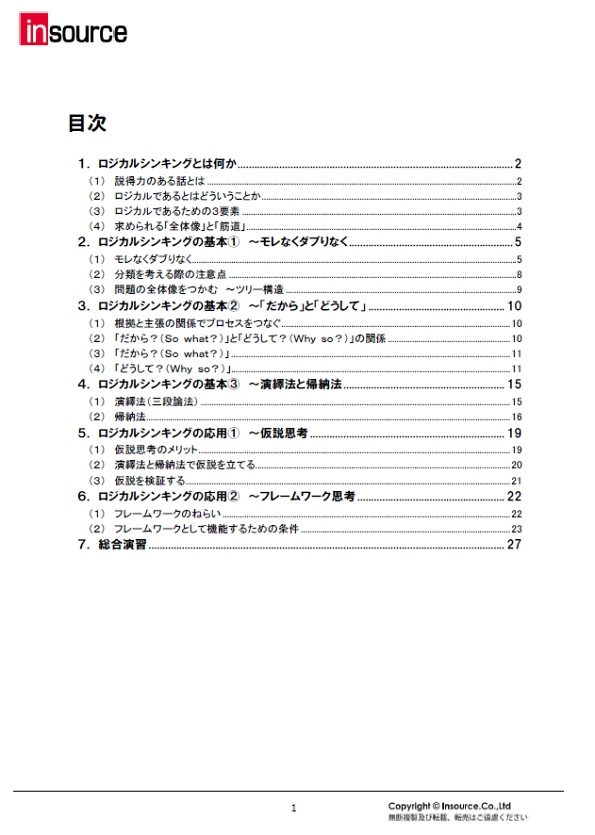

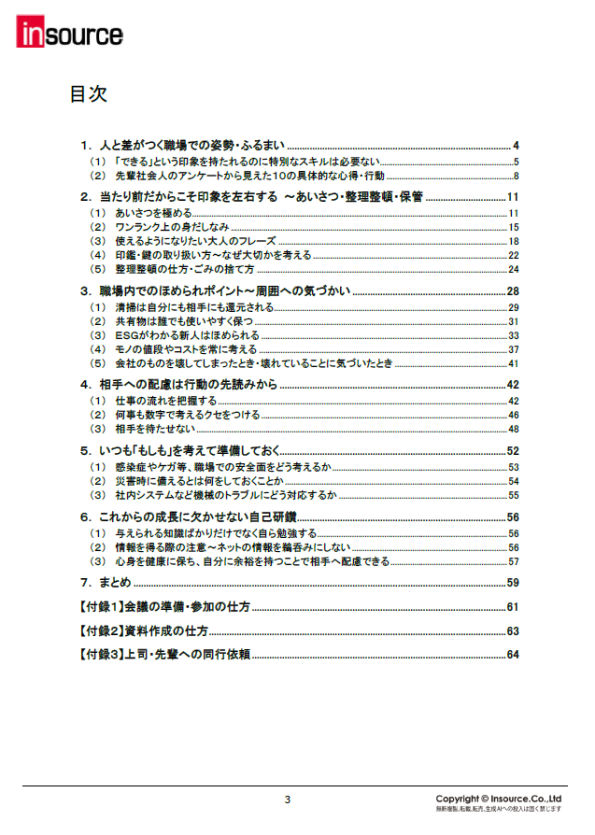

ビジネス文書テキストの目次

1.はじめに

- (1)文書作成スキルはなぜ必要なのか

- (2)仕事を進めるうえで大切なこと

- (3)良いビジネス文書を書くうえで、最も大切なこと

- (4)ビジネスに必要な「文書力」のポイント

- (5)先輩・上司の表現を学ぶ

~日々の業務の中で - (6)AIの進化とビジネス文書への活用

2.ビジネス文書の基礎知識

- (1)ビジネス文書の種類

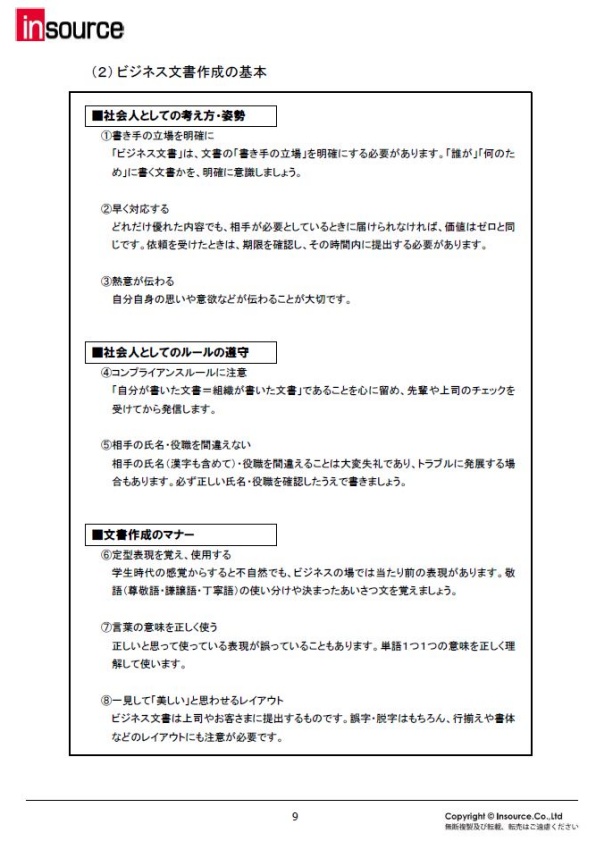

- (2)ビジネス文書作成の基本

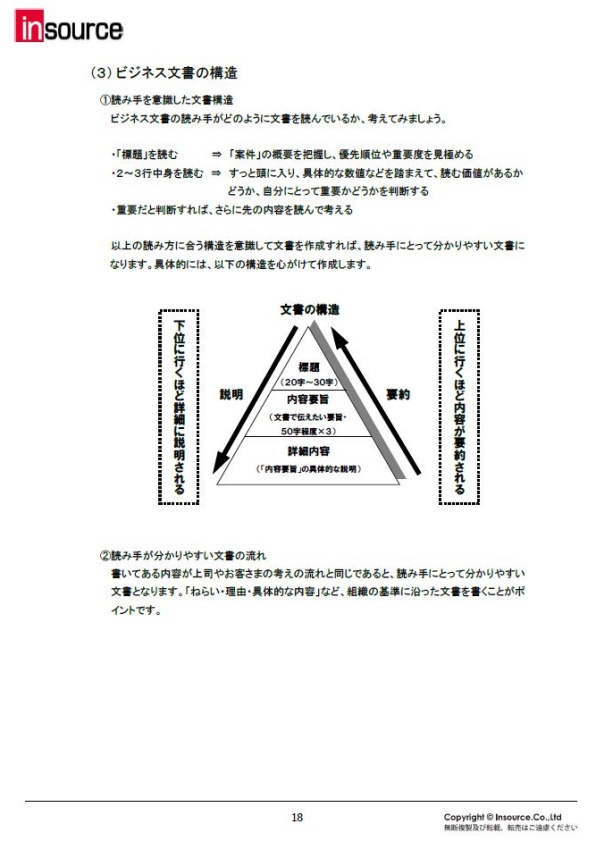

- (3)ビジネス文書の構造

- (4)敬語の基本知識

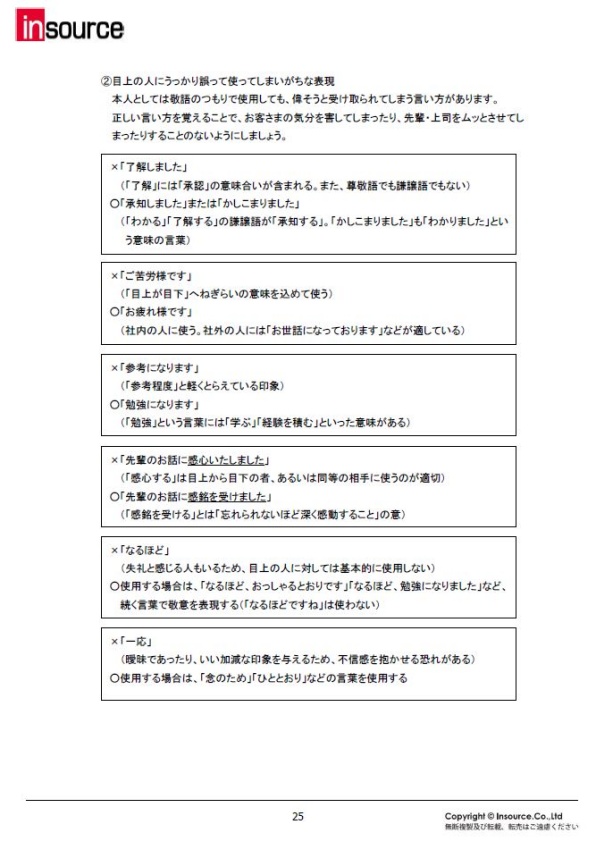

- (5)間違えやすい敬語表現

3.日報で文書力を磨こう

- (1)日報の目的

~なぜ日報を書かなくてはいけないのか - (2)日報の構成

- (3)日報の内容~書くべきポイントは2点

- (4)日報記入の所要時間と目安量

- (5)日報記入の注意点

4.メールの基礎知識

- (1)メールの全体構成と書き方の慣例

- (2)読み手に響くメールを書くコツ

- (3)知っておきたいメールの注意点

- (4)テレワーク時の指示への返信、報告メール

- (5)最適な手段を選ぶ

~メールとチャットの違い

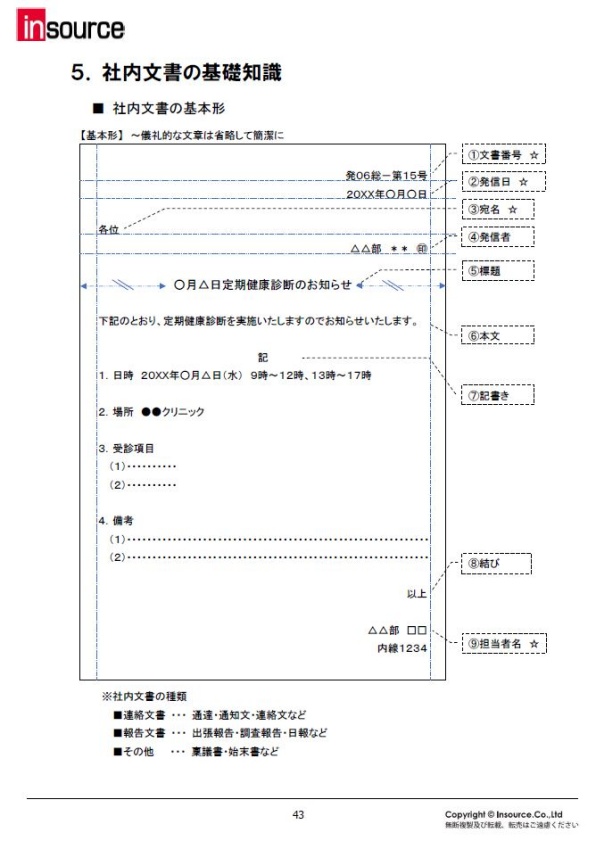

5.社内文書の基礎知識

- ■社内文書の基本形

6.社内文書の書き方①~報告書

- (1)報告書の全体構成

- (2)報告書の基本構造

- (3)報告書の注意事項

7.社内文書の書き方②

~議事録・連絡書・稟議書

- (1)議事録の全体構成

- (2)議事録とは

- (3)議事録の基本構造

- (4)連絡書

- (5)稟議書

(起案書・回議書・決裁書・伺い書)

8.社外文書の基礎知識

- (1)基本形~慣用表現を活用して丁寧に

- (2)社外文書のあいさつと結びの慣用表現

- (3)書類送付状

- (4)封筒・はがきの宛名の書き方

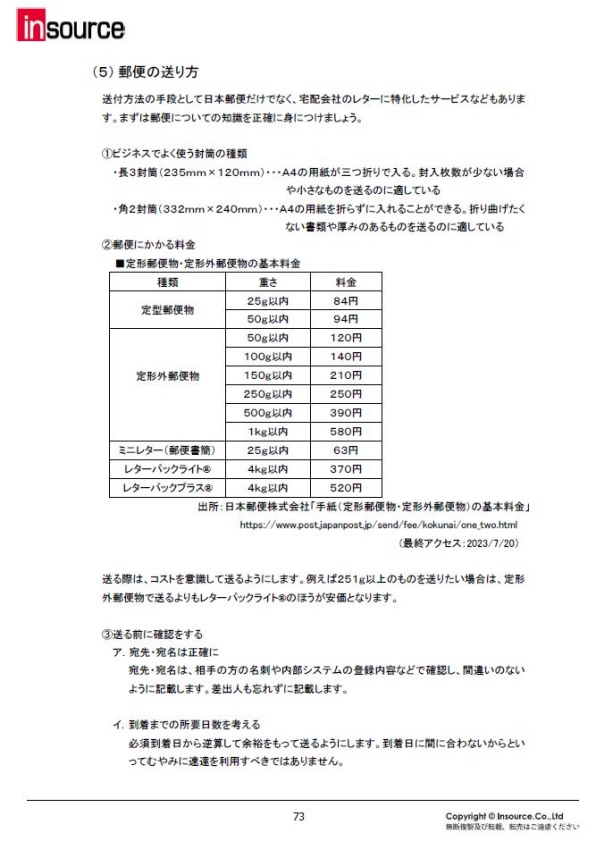

- (5)郵便の送り方

- (6)返信用の封筒

【参考資料①】型を覚えよう!文例集

~Eメール

- (1)連絡のメール

- (2)質問のメール

- (3)報告のメール

- (4)お礼のメール

- (5)依頼のメール

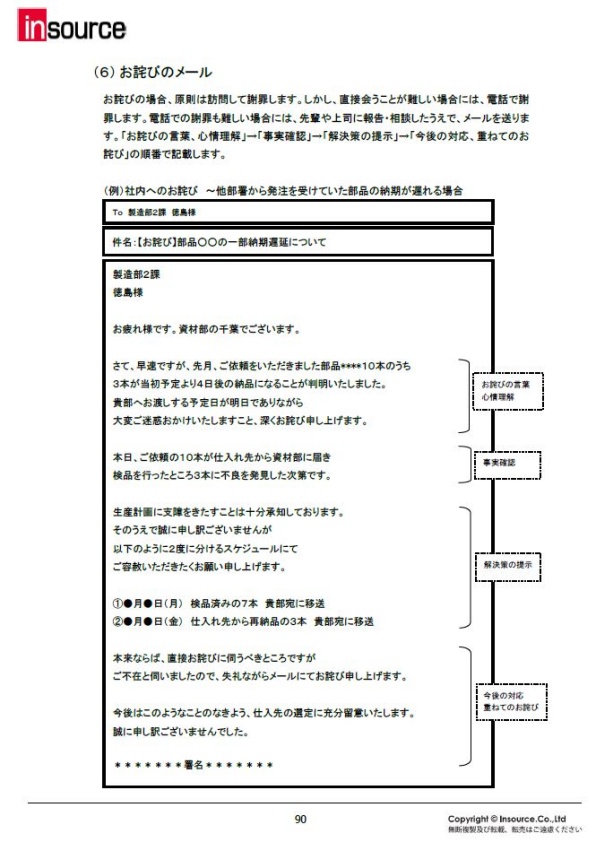

- (6)お詫びのメール

- (7)英文メール①~基本構造

- (8)英文メール②~作成のポイントまとめ

- (9)英文メール③~注意事項

【参考資料②】型を覚えよう!文例集

~社外文書

- (1)招待状・案内状

- (2)ファックス送付状

- (3)お祝い状

- (4)お詫び状

- (5)お礼状

- (6)依頼状

- (7)報告書

購入者・受講者の声

- ・公文書を作成する機会もあり、これまでの業務の中でも迷うことが多かったため、参考になった。テキストを見返しながら、今後の業務に活かそうと思う

- ・資料は今後、読み返して実際の業務の時にも使えると思いました

- ・メールを送信する前に、一度メールを見直して送るようにします。細かい部分まで見ようとすることで、至らない点があったり言葉の使い方が足りないことを痛感できました

- ・文章を要約する際に細かい背景まで書いてしまいがちだったが、5W1Hに着目すれば相手に伝わりやすいと分かった。議事録を作成する際は、5W1Hを意識しようと思う

- ・議事録の作成が苦手だったため、演習を通じて学べたことを活かしていきたい。具体的に「まとめ方」の部分を参考とし、分かりやすい「要旨」を書けるように注意する

- ・メールを含めて文書例も用意されているため、復習しやすくて良いと思いました

ビジネス文書テキストの価格およびご購入の流れ

5冊1セット 11,000円(税込)

販売単位について

- ・1セット(受講者5名さま分)から販売しています

- ・1セット(受講者5名さま分)のみの場合は、別途送料1,100円(税込)を申し受けます

セット内容

- ・ビジネス文書研修テキスト5冊

- ・演習問題集(5問)5冊

- ・解答例集5冊

ご購入に際して

- ・上記の販売は、組織内でのご利用に目的を限らせていただきます

- ・ご同業の方からのお申し込みは、お受けいたしかねます

- ・与信判断の結果、反社会的勢力への対応方針などの事情により、お断りさせていただく場合がございます

ホームページからのご購入の流れ

- (1)下記「お問合せ・購入お申し込みフォーム」をクリックし、「お申し込みフォーム」に必要事項を入力のうえ、お申し込みください。

- (2)追って担当より、ご注文内容のご確認のメールをさせていただきます。

- (3)お申し込み後、5営業日程度でテキストを発送いたします。

- (4)テキストのご到着後、ご請求書をお送りいたします。

- (5)納品月末締め、翌月末支払いで銀行振り込みいただきますようお願いします。

※クレジットカード決済は対応いたしておりません

WEBinsourceからのご購入の流れ

- (1)WEBinsourceにご登録済のお客さまは、以下からログインをお願いします。

- (2)ページ上部のメニューから「研修テキスト」を選択し、クリックしてください。

- (3)検索結果に商品一覧が表示されますので、ご希望のテキストとセット数を選択し、お申し込みください。

WEBinsourceとは

弊社公開講座や動画などを簡単に購入いただける、会員さま専用のシステムです。

特に、公開講座や一部研修テキスト(製本版)は、WEBからの直接お申し込みよりも安価に購入いただけるなど、お得なサービスが満載です。詳しくはこちら

※WEBinsourceは、法人限定のサービスです。個人や個人事業主の方からのお申し込みは、お受けできません。

ビジネス文書研修の実績

※1 2024年10月~2025年9月

ビジネス基礎・できるビジネスパーソン10の心得テキストも販売中

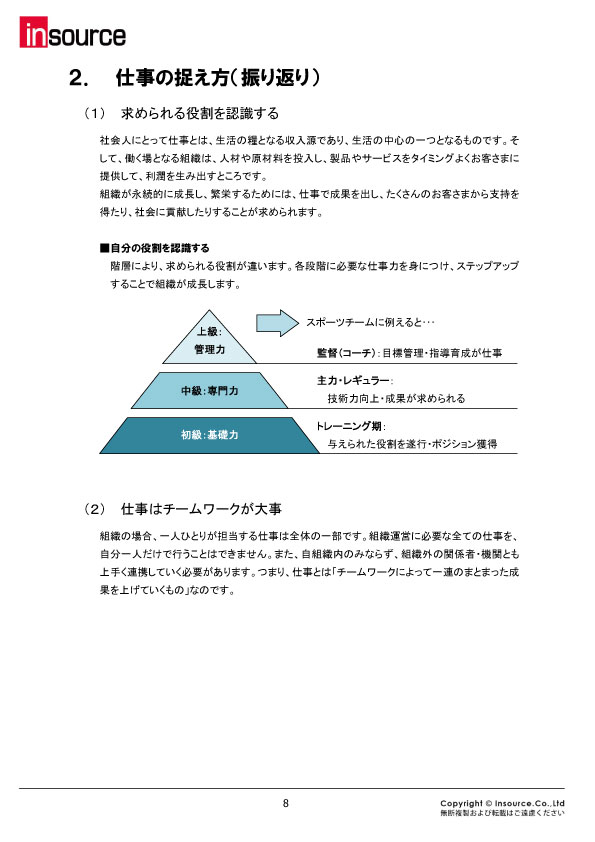

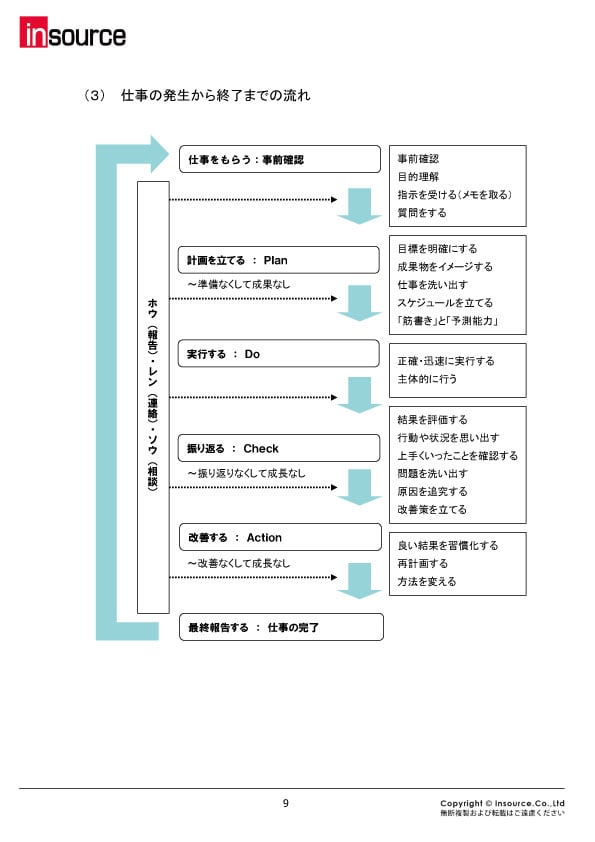

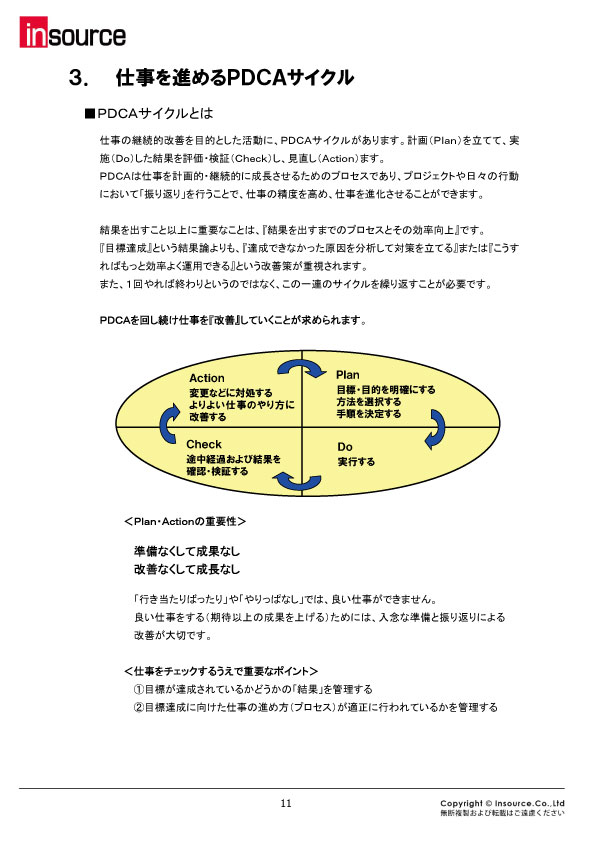

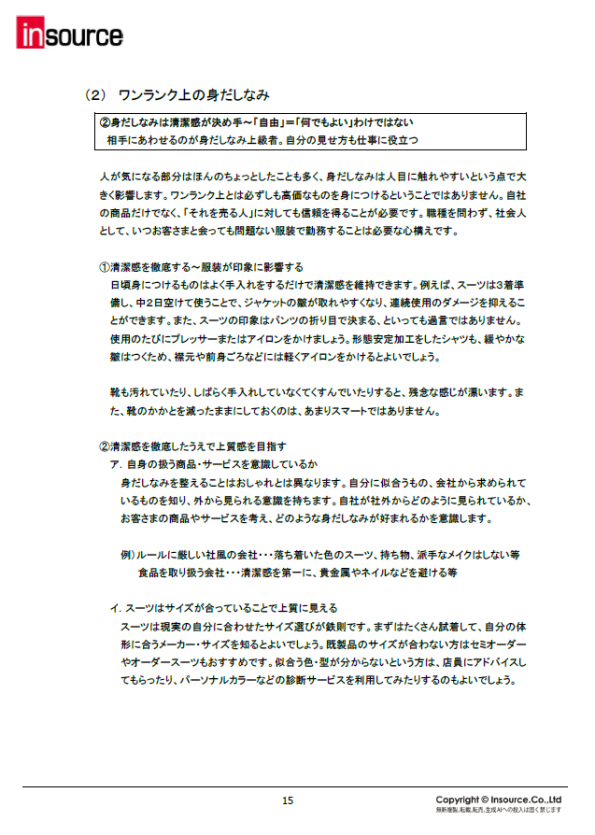

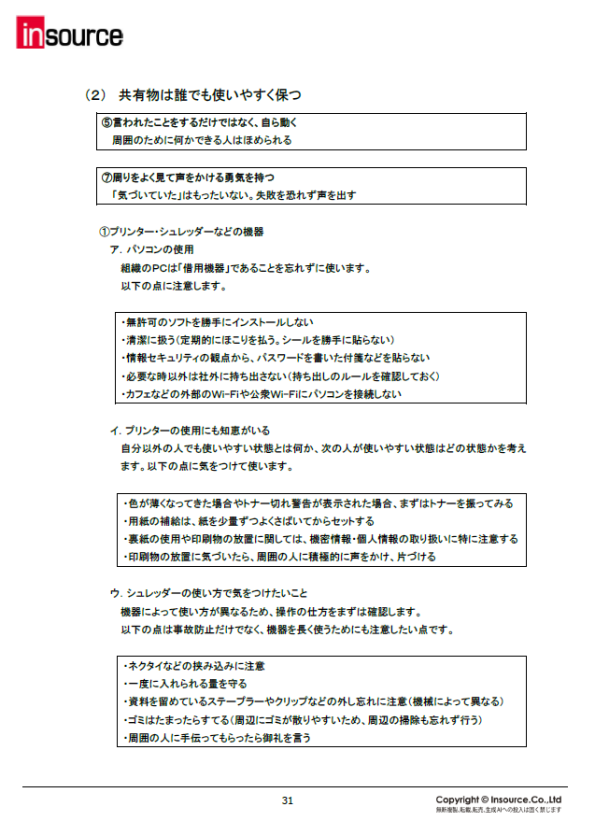

インソースが提供する新入社員研修でも実際に使われている「ビジネス基礎テキスト」は、新入社員に必要な考え方やスキル、および、組織に貢献するための仕事の進め方、を全134ページに凝縮して網羅しています。原則や考え方だけでなく「何を・いつ・どう行うのか」といった実践的な方法まで詳しく解説していることが特徴です。研修後の長いキャリアの中で迷ったときに、いつでも参照できる指針として活用いただけます。

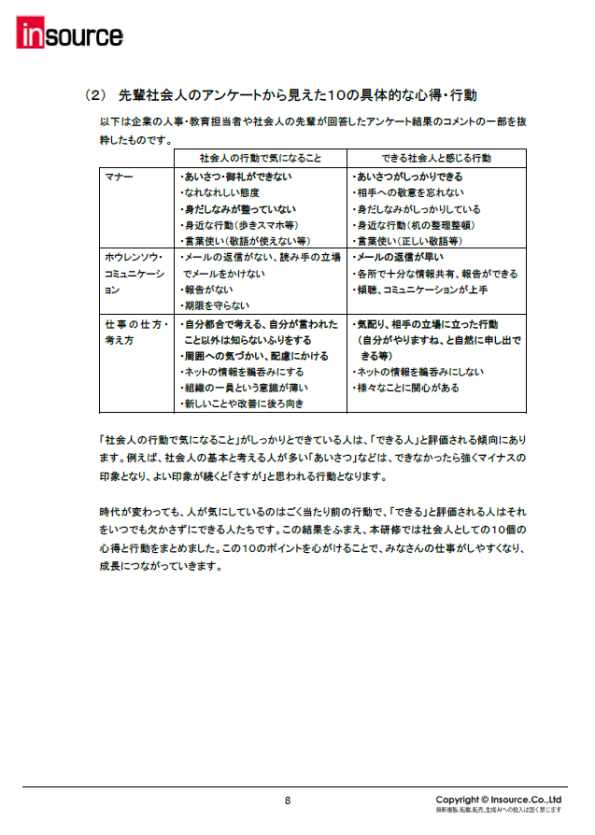

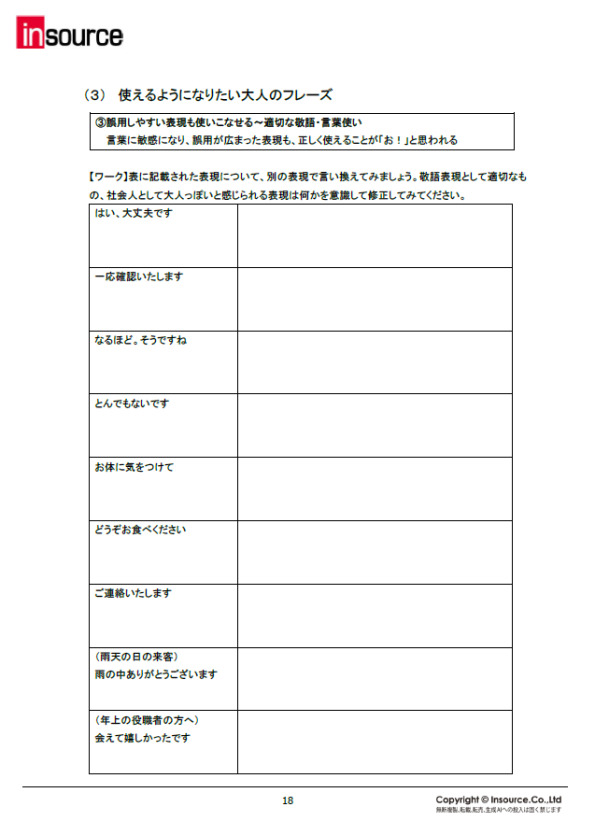

また、できるビジネスパーソン10の心得テキストは、社会人の先輩たちの声から導き出したあるべき姿勢を10の心得にまとめたものです。職場の暗黙知なども網羅しているため、社会人としての土台作りにはもちろん、仕事を始めてからの疑問に思ったときに確認できるマニュアルや参考書としての役割も果たします。

テキスト販売ラインナップ

新人研修関連おすすめプラン

研修ラインナップ

当社の新人育成は多くのサービスがあり、最適な研修をお選びいただけます。

【新作研修】

【定番研修】

- 新入社員研修~ビジネス基礎「チームで働ける新人になる編」(2日間)

- 新人のためのビジネス文書研修(1日間)

- ビジネスマインド研修〜自律のための基本姿勢・習慣(1日間)

- 新人向けコミュニケーション研修~デキる「ホウ・レン・ソウ」(1日間)

- 新人向けレジリエンス向上研修~失敗をチャンスに変える編(1日間)

- 新人向けビジネスEメールの書き方研修(1日間)

- 新人向けロジカルシンキング研修~自分で考え行動する編(1日間)

- 新人のためのプレゼンテーション研修(1日間)

- 新人向けMicrosoft Office研修~ExcelとPowerPoint(1日間)

- 新人向けMicrosoft Office研修~Excel応用編(1日間)

- 新入社員研修~会社の数字の見方と新聞の読み方編(1日間)

- 新人のための営業基礎研修(1日間)

新入社員研修ご担当者さま向けコラム集

![]()

![]()

お問合せ

お電話・メールにてお気軽にお問合せください。

フリーダイヤル

0120-800-225

※「Ctrl」を押しながら「+」を押下すると画面が拡大されます

※内容は一部変更となる可能性がございます

![]()

![]()

![]()

お問合せ

お電話・メールにてお気軽にお問合せください。

フリーダイヤル

0120-800-225

※「Ctrl」を押しながら「+」を押下すると画面が拡大されます

※内容は一部変更となる可能性がございます

![]()

![]()

![]()

お問合せ

お電話・メールにてお気軽にお問合せください。

フリーダイヤル

0120-800-225

※「Ctrl」を押しながら「+」を押下すると画面が拡大されます

※内容は一部変更となる可能性がございます

![]()

![]()

![]()

お問合せ

お電話・メールにてお気軽にお問合せください。

フリーダイヤル

0120-800-225

※「Ctrl」を押しながら「+」を押下すると画面が拡大されます

※内容は一部変更となる可能性がございます

![]()

![]()

![]()

お問合せ

お電話・メールにてお気軽にお問合せください。

フリーダイヤル

0120-800-225

※「Ctrl」を押しながら「+」を押下すると画面が拡大されます

※内容は一部変更となる可能性がございます

![]()

![]()

![]()

お問合せ

お電話・メールにてお気軽にお問合せください。

フリーダイヤル

0120-800-225

※「Ctrl」を押しながら「+」を押下すると画面が拡大されます

※内容は一部変更となる可能性がございます

![]()

![]()

![]()

お問合せ

お電話・メールにてお気軽にお問合せください。

フリーダイヤル

0120-800-225

※「Ctrl」を押しながら「+」を押下すると画面が拡大されます

※内容は一部変更となる可能性がございます

![]()

![]()

![]()

お問合せ

お電話・メールにてお気軽にお問合せください。

フリーダイヤル

0120-800-225

※「Ctrl」を押しながら「+」を押下すると画面が拡大されます

※内容は一部変更となる可能性がございます

![]()

![]()

![]()

お問合せ

お電話・メールにてお気軽にお問合せください。

フリーダイヤル

0120-800-225

※「Ctrl」を押しながら「+」を押下すると画面が拡大されます

※内容は一部変更となる可能性がございます

![]()

![]()

![]()

お問合せ

お電話・メールにてお気軽にお問合せください。

フリーダイヤル

0120-800-225

※「Ctrl」を押しながら「+」を押下すると画面が拡大されます

※内容は一部変更となる可能性がございます

![]()

![]()

![]()

お問合せ

お電話・メールにてお気軽にお問合せください。

フリーダイヤル

0120-800-225

※「Ctrl」を押しながら「+」を押下すると画面が拡大されます

※内容は一部変更となる可能性がございます

![]()

![]()

![]()

お問合せ

お電話・メールにてお気軽にお問合せください。

フリーダイヤル

0120-800-225

※「Ctrl」を押しながら「+」を押下すると画面が拡大されます

※内容は一部変更となる可能性がございます

![]()

![]()

![]()

お問合せ

お電話・メールにてお気軽にお問合せください。

フリーダイヤル

0120-800-225

※「Ctrl」を押しながら「+」を押下すると画面が拡大されます

※内容は一部変更となる可能性がございます

![]()

![]()

![]()

お問合せ

お電話・メールにてお気軽にお問合せください。

フリーダイヤル

0120-800-225

※「Ctrl」を押しながら「+」を押下すると画面が拡大されます

※内容は一部変更となる可能性がございます

![]()

![]()

![]()

お問合せ

お電話・メールにてお気軽にお問合せください。

フリーダイヤル

0120-800-225

※「Ctrl」を押しながら「+」を押下すると画面が拡大されます

※内容は一部変更となる可能性がございます

![]()

![]()

![]()

お問合せ

お電話・メールにてお気軽にお問合せください。

フリーダイヤル

0120-800-225

※「Ctrl」を押しながら「+」を押下すると画面が拡大されます

※内容は一部変更となる可能性がございます

![]()

![]()

![]()

お問合せ

お電話・メールにてお気軽にお問合せください。

フリーダイヤル

0120-800-225

※「Ctrl」を押しながら「+」を押下すると画面が拡大されます

※内容は一部変更となる可能性がございます

![]()

![]()

![]()

お問合せ

お電話・メールにてお気軽にお問合せください。

フリーダイヤル

0120-800-225

※「Ctrl」を押しながら「+」を押下すると画面が拡大されます

※内容は一部変更となる可能性がございます

![]()

![]()

![]()

![]()

販売情報

Microsoft Office研修~Excel基礎編

5冊1セット:

11,000円(税込)

お問合せ

お電話・メールにてお気軽にお問合せください。

フリーダイヤル

0120-800-225

※「Ctrl」を押しながら「+」を押下すると画面が拡大されます

※内容は一部変更となる可能性がございます

![]()

![]()

![]()

販売情報

Microsoft Office研修~Excel応用編

5冊1セット:

11,000円(税込)

お問合せ

お電話・メールにてお気軽にお問合せください。

フリーダイヤル

0120-800-225

※「Ctrl」を押しながら「+」を押下すると画面が拡大されます

※内容は一部変更となる可能性がございます

![]()

![]()

![]()

販売情報

MicrosoftOffice研修~PowerPoint基礎テキスト

5冊1セット:

11,000円(税込)

お問合せ

お電話・メールにてお気軽にお問合せください。

フリーダイヤル

0120-800-225

※「Ctrl」を押しながら「+」を押下すると画面が拡大されます

※内容は一部変更となる可能性がございます

![]()

![]()

![]()

お問合せ

お電話・メールにてお気軽にお問合せください。

フリーダイヤル

0120-800-225

※「Ctrl」を押しながら「+」を押下すると画面が拡大されます

※内容は一部変更となる可能性がございます

![]()

![]()

![]()

![]()